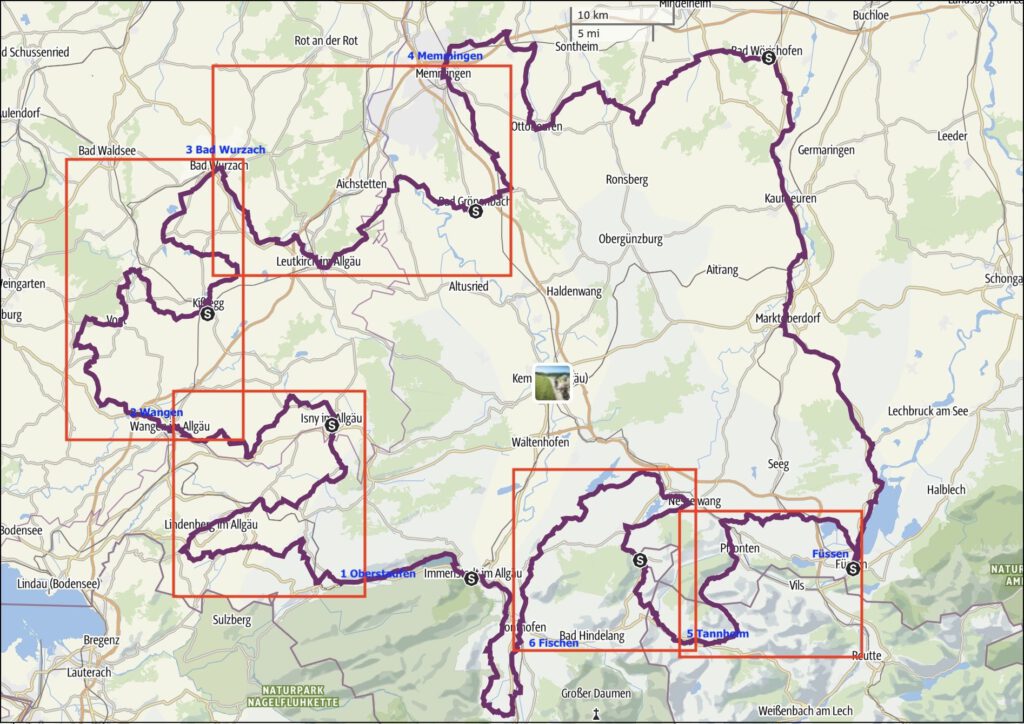

Übersicht über die Touren von Oberstaufen nach Memmingen und von Füssen über Tannheim nach Oberstdorf

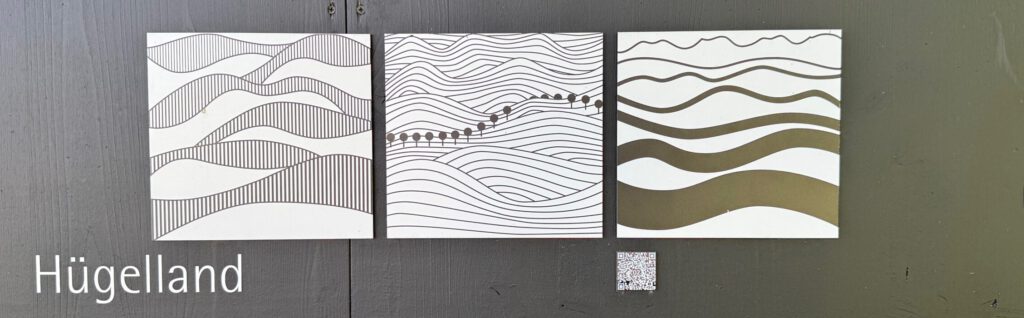

Die Radrunde Allgäu führt insbesondere in ihrem westlichen Teil durch die faszinierende Kulturlandschaft des oberschwäbischen Allgäus mit dessen grünen Wiesenkuppen mit deren Einödhöfen und Waldinseln und bietet zugleich den Fernblick auf die Alpenkette im Süden.

Im südlichen Teil der Radrunde wird entlang der Alpenkette geradelt und in diese hinein – in das Tannheimer Tal und in das Oberstdorfer Becken.

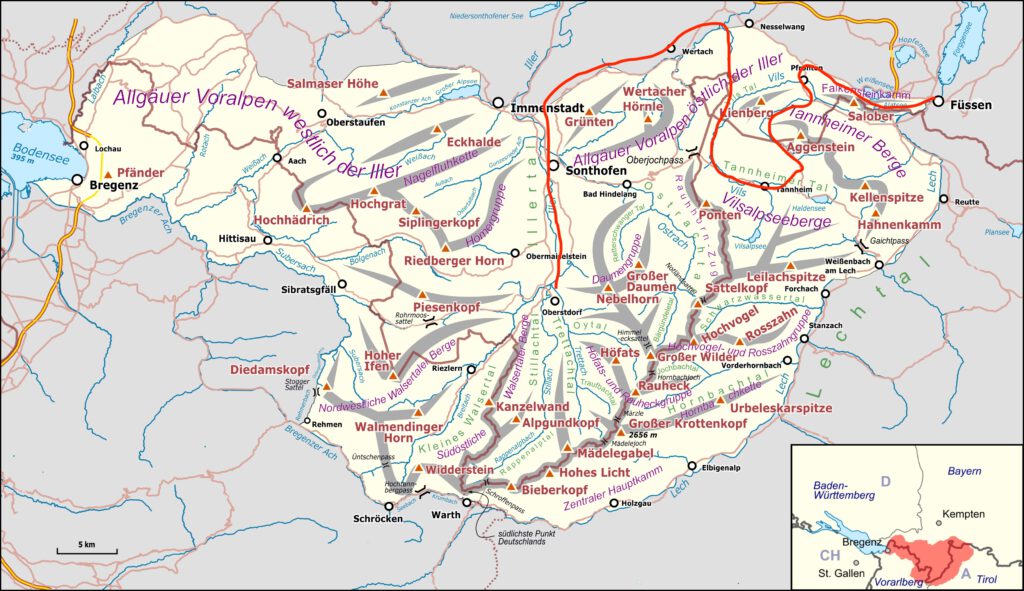

Vom Westallgäu südwärts fällt der Blick auf die Allgäuer Voralpen und insbesondere die Gipfel der Nagelfluhkette, unterhalb der Oberstaufen liegt. – Südwestlich von Füssen erheben sich die Tannheimer Berge, die im Süden in das schöne Hochtal, das Tannheimer Tal, abfallen.

Unsere Anreise war problemlos, was den Langstrecken IC von Hannover nach Augsburg betrifft. In Augsburg machten Gerd und ich eine kleine Stadtrundfahrt, auf der wir auch zur Fuggerei fuhren. Den Rundgang ersparten wir uns, aus Zeitgründen und auch, weil dieser 8 Euro kostet. Jedenfalls hat Augsburg eine gut beradelbare Altstadt zu bieten, was auch den Straßenbahntrassen zu verdanken ist, deren Schienen Radler stets beachten müssen. Für eingehendere Blicke auf das 2019 zum UNESCO-Welterbe erklärte „Augsburger Wassermanagement-System“ reichte die Zeit leider nicht, aber immerhin konnten wir mehrere der tw. schon im 8. Jh. angelegten Frischwasserkanäle überqueren.

Auf der Bahnfahrt auf der Höhe von Immenstadt staunten wir, dass auf den Nordhängen der Nagelfluhkette noch etliche Schneefelder liegen. Im Tal hingegen war es sommerlich warm. Wir übernachteten in Oberstaufen, einem Dorf, das schon im Allgäuer Vorgebirge liegt und in einem Tal, dessen Bäche ihr Wasser nach Osten über die Konstanzer Ach in den Großen Alpsee und weiter bei Immenstadt in die Iller, den Nebenfluss der Donau, leiten. Westlich, südlich und nördlich von Oberstaufen fließen alle Gewässer (hier insbesondere die Untere und Obere Argen) dem Bodensee und damit dem Gewässersystem des Rheins zu. Oberstaufen liegt somit an der Europäischen Wasserscheide.

Der Fahrradtransport in den im Allgäu (noch) verkehrenden dieselgetriebenen Neigetriebwagen brachte mühevolle Akte des Hinauf- und Hinabbugsierens der E-Bikes. Der beweglich gelagerte Wagenkasten dieser Modelle sitzt sehr hoch, die Türen sind schmal und schließen zu rasch und die Treppe ist steil – für ältere Radler wie uns eine Herausforderung, die wir gern vermieden hätten.

Erster Tag der Radrunde Allgäu, Mittwoch, 30.04.2025: von Oberstaufen nach Wangen (75 km, 750 Hm)

Bei bestem sommerlich warmen Sonnenwetter ging es früh los von Oberstaufen und hinein in die stark hügelige bis sogar bergige Landschaft in Richtung Norden, d. h. über die Europäische Wasserscheide in die Region der kleinen Fließgewässer, die in Richtung Bodensee verlaufen.

Der Rundkurs Allgäu ist gut ausgeschildert. Zudem gibt es mehrere kürzere Themenradwege in der Region, insbesondere jene, die zu den Sennereien bzw. Käsereien führen, z.B. die Westallgäuer Käsestraße.

In Richtung Genhofen führen kleine, aber bestens asphaltierte Verbindungswege und wenig befahrene Landstraßen durch die noch im Gelb des Löwenzahn und der Butterblume (Hahnenfuß) leuchtenden Wiesen, in denen das Schaumkraut noch das Weiß beisteuert und zudem der kleine blaue Blüher (Kriechende Günsel) für Farbtupfer sorgen.

Als Siedlungsform dominieren die Einödhöfe, die als Aussiedlungen aus den damaligen Dörfern entstanden sind. Diese Höfe liegen verstreut an den Hängen der Hügel, auf deren Kuppen oftmals kleine Waldinseln als Forste genutzt werden – fast durchweg als Fichtenbestände, die als Nutzholz dienen. Kleine Weiler sind auch anzutreffen, also Gruppierungen von mehreren Häusern. Häufig sind die älteren bäuerlichen Hofgebäude mit kleinformatigen Holzschindeln verkleidet.

Nicht selten an alten Hausfronten zu sehen: ein Kreuz mit dem dran hängenden Jesus, meist oben nahe des Dachfirsts angebracht. Oberschwaben war und ist katholisch und wohl auch heute noch recht fromm. Das Erbe der Reformation und der sich darauf beziehenden freiheitlichen Bestrebungen von leibeigenen Bauern und von antifeudalen Städtern hat sich als religiöse Orientierung des 16. Jhs in Oberschwaben nicht dominant fortgesetzt. So finden sich kleine Kapellen in etlichen Weilern, manchmal sogar an Einödhöfen als Orte katholischer Frömmigkeit. Kirchbauten sind dann weiter entfernt und erst in den (wenigen) Dörfern zu erreichen.

Größere Städte liegen nicht am Rundkurs Allgäu im westlichen Oberschwaben. Kleinstädte gibt es mehrere, so zum Beispiel Simmerberg und Weiler, Scheidegg und Lindenberg, Isny und Wangen.

Die Rundkursroute zwischen Oberstaufen und Wangen verläuft wie ein spiegelverkehrtes „S“ und bringt uns in Richtung Süden ein dreifach ähnliches Alpenpanorama in den Blick (Nagelfluhkette), jeweils um ca. 10 km nach Norden versetzt.

In Simmerberg legten wir auf dem Marktplatz eine kleine Pause ein und wunderten uns über den österlichen Schmuck am Brunnen. Später erfuhren wir in Lindenberg von der Buchhändlerin im Buchladen-Café, dass in dieser Region diese Verzierungen gern vorgenommen werden.

Die Einödhöfe haben nur selten größere Obstgärten. Das wunderte uns, denn es gibt meist einen kleinen Nutz- und Blumengarten an diesen Gehöften. Ebenso selten säumen Streuobstbäume die Feldwege. Aber uns fielen einige Neupflanzungen auf, die nicht immer überlebten.

Scheidegg soll der sonnenreichste Ort in Deutschland sein. Auf der Südseite sind mehrere große Kliniken erbaut worden. Nördlich davon befindet sich der kleine Ort, der auf einer kaum bewaldeten Hochterrasse liegt und von der Sonne verwöhnt wird. Der Ausblick von hier oben ist grandios.

Weiter ging es dann nach Lindenberg, der einstmaligen Stadt der Hutmacher. In dieser wohlhabenden Kleinstadt hat Liebherr Aerospace seinen Hauptproduktionsstandort (weitere in Friedrichshafen am Bodensee und in Toulouse, insges. ca. 2700 Beschäftigte). Am weitläufigen Marktplatz kehrten wir in das mit moderner Architektur gestaltete Buchladen-Café Netzer ein – eine schöne Einrichtung!

Die Ausfahrt aus Lindenberg führt auf der ehemaligen Bahntrasse (Strecke Scheidegg – Lindenberg – Röthenbach, OT Oberhauser) unterhalb des weitläufigen Hallenareals von Liebherr entlang. Das geringe Gefälle und die sanften Kurven steigern nochmals den genussvollen Blick auf die Wiesen- und Waldlandschaft. Der Anstieg vom einstmaligen Bahnhof im Tal (Oberhauser) hinauf nach Röthenbach ist sehr heftig und wird leider auch über die vielbefahrene Landstraße geführt.

Hinter Lindenberg verließen wir den Freistaat Bayern, in dem „wir“ (vulgo: Die Grünen) ja an allem Schuld sind, und pedallierten hinein in das Land derjenigen, die alles können außer Hochdeutsch – und die sich zudem gern grün regieren lassen. Wir blieben zugleich in der Region des Allgäus bzw. in Oberschwaben.

Im kleinen Ort Maierhofen fiel uns eine – offensichtlich auch in anderen Dörfern aufgestellte Bushaltestelle auf, die vor der Schule platziert ist und eine anspruchsvolle Architektur bietet. Am nordwestlichen Dorfrand sind mehrere Kunstwerke zu finden, so auch eine knappe und treffende Charakterisierung der regionalen Bekleidungstradition.

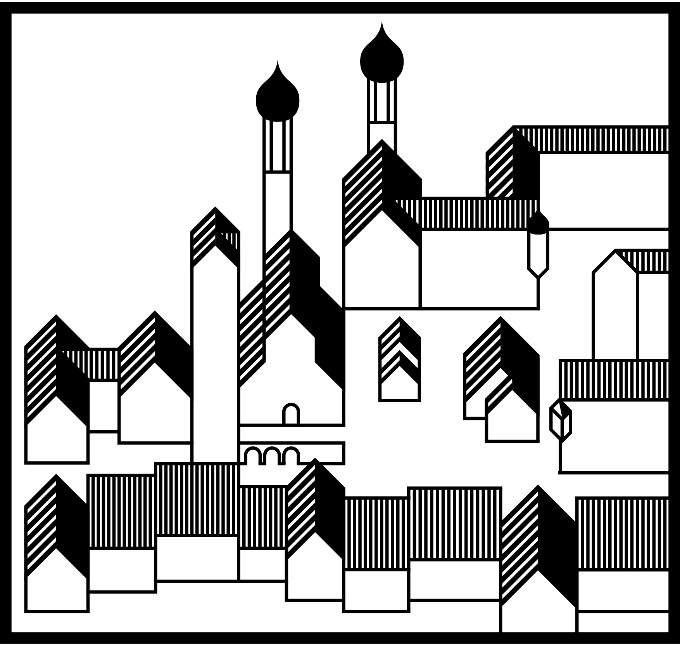

Im schönen Städtchen Isny legten wir eine Pause ein. Der Designer Otl Aicher hat für diese Stadt eine umfangreiche Serie von Grafiken/Pictogrammen entworfen, die an vielen Stellen gezeigt werden. Leider hatte die Touristeninformation an diesem Tag geschlossen; dort können diese Grafiken sowohl in Druckform als auch auf diversen Gegenständen betrachtet (und erworben) werden.

Anschließend radelten wir zum erstaunlich weitläufigen Schlossareal hinauf, das eine Sammlung moderner Kunst beherbergt und im Außenbereich insbesondere ein Fahrzeug unserer Jugend zeigt: die „Ente“ von Citroen.

Ein Teil der Stadtmauer ist noch gut erhalten. Wir radelten daran entlang und verließen dann durch ein Stadtor Isny, nicht ohne einen Blick auf die vor der Stadtmauer angelegten Parkanlagen zu werfen.

Weiter ging es zum nahegelegenen Dorf Neutrauchburg, in dessen Schloss eine große Klinik sehr vornehm untergebracht ist. Ihr Name: Waldburg-Zeil-Klinik(en), hier also eine der insgesamt 11 Kliniken und hier am Ort deren Zentralverwaltung, gegründet vom sog. Haus Waldburg-Zeil. Aus der dieser welfisch-staufischen Standesherrschaft ist somit ein Klinik-Konzern hervorgegangen.

In Eglofs verfehlten wir den Abzweig des Rundkurs nach Wangen und folgen ohne es anfangs zu bemerken den Pfeilen des Bodensee-Königsee-Radwegs, den wir vor sieben Jahren beradelt hatten. Mit einem gefährlichen Gefälle von 18 % ging es hinunter ins Tal und dann wieder sehr steil hinauf zur Burg mit ihren auffällig schräg gestreiften Fensterläden. Dort oben angekommen, bemerkten wir unseren Irrtum und sausten wieder hinunter, um dann die harten 18 % an Steigung wieder hinaufzuradeln.

Mit fast leeren Akkus erreichten wir nach knapp 80 km und ca. 800 Höhenmetern über längere Talfahrten und entlang der Oberen Argen den besonders schönen Ort Wangen, quartierten uns im Hotel Engelberg ein und gingen dann hinunter in die sehr sehenswerte Altstadt, um im Stoffel’s im Stadtbräu dessen Bier zu verkosten und einen Salat zu verzehren, an einem sommerlich warmen Abend.

Zweiter Tag der Radrunde Allgäu, Donnerstag, 01.05.2025: von Wangen nach Bad Wurzach (70 km, 600 Hm)

Wir begannen unseren zweiten Tourtag mit einer Rundfahrt durch die Altstadt von Wangen, die beeindruckend gut erhalten und aufwändig restauriert worden ist, mit einem die Radler, die Kinderwagen- und auch die Rollatorschieber erfreuenden, weil wenig holprigen Kopfsteinpflaster. Die Altstadt zeigt sich mit imposanten Hausfassaden, tw. mit Fassadenmalerei versehen – und das alles ohne Autoverkehr und am frühen Morgen noch ohne Touristen und Einheimische.

Danach radelten wir entlang der Argen, um zum Gelände der letztjährigen Landesgartenschau zu gelangen. Eine fast schon irritierend moderne Architektur bietet die Argeninsel, auf der ein Industrieareal neu- und umgestaltet worden ist, mit kubistischen Wohnbauten, die allesamt graue Fassaden haben (müssen?).

Hier fanden wir nach mühevollem Suchen (keine der Angesprochenen wusste es) den Otl-Aicher-Pavillon, der von Isny in das Gelände der Gartenschau versetzt worden war. Gezeigt wird das grafische Werk Aichers zum Allgäu.

An der nördlich gelegenen Waldorfschule – diese hatte ich auf meiner Tour im letzten Jahr besucht und dort im exzellenten Bioladen-Café eine Pause eingelegt – radelten wir vorbei in Richtung Nordwesten, um wieder in die Radrunde Allgäu einzuschwenken.

Vor Amtzell, am Pfärrischen Berg, war – mal wieder – eine heftige Steigung hinaufzufahren: 18 %, und das bei bestem Sommerwetter. An der Steigungsstrecke sind somit auch aus für uns nachvollziehbaren Gründen Kreuz- bzw. Leidenswegstafeln aufgestellt. Oben angelangt erhebt sich die Wallfahrtskirche Mariä Geburt, in der viele Votivtafeln den Dank der Gläubigen für die Hilfe der Gottesmutter kundtun.

Neben der Kirche steht der Brunnen mit der Marienstatue, immer noch reichlich verziert mit Ostereiern. Nach wie vor rätseln wir, wie der Osterhase zu den Eiern und wie die Ostereier in das Neue Testament gekommen sind.

Amtzell ist ein Dorf, in dessen Bebauung, also mittendrin, ein aufwändig renoviertes, kleines Schlossgebäude steht, das schon über Jahrhunderte nicht mehr als Feudalsitz genutzt wird. So hat es die Gemeinde übernommen und in die Dorfbebauung integriert.

Hinter Amtzell scheint sich die Wiesenwirtschaft etwas zu verändern. Die Wiesenflurstücke erscheinen größer, der Blumenbewuchs geringer und mit weniger Arten ausgestattet. Vermutlich sind das angesäte und erheblich gedüngte Wiesen, die jetzt eifrig mit großem Maschineneinsatz bearbeitet wurden.

In dieser Region verfügen etliche „Einödhöfe“ über große Laufställe, was die Haltungsform verbessert gegenüber der Wiesen- und Heumilch jener Kühe, die in den kleinen Einödhöfen ihr Leben mit „Fressen, Saufen, Liegen“ verbringen, was „Anbindehaltung“ genannt wird. Wir ließen uns sagen, dass hier im nordwestlichen Schwaben die Milchkühe auch auf Weideflächen geschickt werden, wenn diese an die Stallungen grenzen. Das im Süden gelegentlich von uns vernommene Geläut der Kuhglocken ertönt hier nicht.

Ich hatte den Eindruck, dass in dieser Region die Hänge weniger steil sind. Und: Hier gibt es sie, die kleinen Obstgärten, Streuobstwiesen und ab und an auch die Obstbaumpflanzungen entlang der Flurwege.

Unterwegs hielten wir mehrfach an, um in Richtung Süden den Blick über die wellige Landschaft auf die Alpen zu genießen, wieder im Bild, aber noch weiter entfernt: die Nagelfluhkette.

Waldburg: Schon von weitem ist die auf einem steilen Hügel oberhalb des Dorfes errichtete Burg zu erkennen, einstmals Sitz deren von Waldburg-Zeil. Die weitere Aufteilung dieser Linie führte zu Schlossbauten in Wolfegg, Kißlegg und Bad Wurzach sowie in Isny, allesamt Orte an unserer Route.

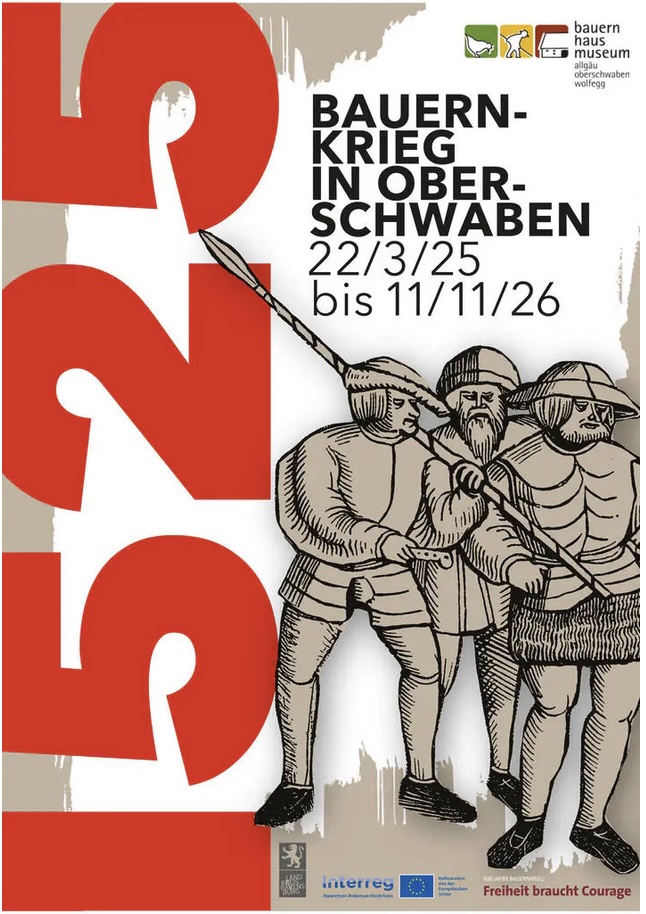

Besondere Berühmheit hat sich Georg III. Truchseß von Waldburg dadurch verschafft, dass er sich vom Schwäbischen Bund, dem Zusammenschluss der regionalen Fürsten, hat unter Vertrag nehmen lassen, um als Führer von Söldnertruppen die aufständischen Bauern zu bekämpfen. Die ländliche Bevölkerung gab ihm den Namen „Bauernjörg“. Georg Truchsess führte meist für seine Truppen „erfolgreiche“ Feldzüge gegen die nur leicht bewaffneten Bauernhaufen; ca. 20.000 Menschen (andere Schätzungen kommen zu 70.000 Toten) sollen dabei umgebracht worden sein. Besonders perfide war die Strategie, des Bauernjörg, den versprengten Bauern nachzuziehen und sie dabei zu töten oder sie in ihren Dörfern zu überfallen, sie zu foltern, verstümmeln und hinzurichten. In aus heutiger Sicht grauenvollen, weil sadistischen Quälereien sind viele Anführer der Bauernhaufen öffentlich gefoltert und getötet worden.

Josef Wermes, Historiker und Freund, hat in jungen Jahren eine Augsburger Chronik bearbeitet und editiert. Darin wird notiert: „Anno 1523: Ist eine grose unnerhörte Empörung unter den Pauren entstanden, im Allgew, Franken, Schwaben […] aber durch Hilff Gotes und etlich Fürsten des Reichs seindt die Pauren darnider gelegt und mer alls 100 Moann allen Orthen erschlagen, erstochen, erschossen, auch an etlichen Orthen inns Wasser gejagt und erseufft worden.“

Hinter Vogt verläuft der Rundkurs Allgäu über mehrere Kilometer durch ein geschlossenes Waldgebiet, das auch hier als Fichtenforst bewirtschaftet wird. Wir vermissten plötzlich das, was den Rundkurs so attraktiv macht. Uns fehlten die Ausblicke und die offenen Flächen.

Zwischen Waldburg und Bad Wurzach herrschte Hochbetrieb auf diesem Radweg: An diesem sommerlich warmen ersten Mai waren viele Radler unterwegs.

Eine schöne Schattenpause genossen wir im Café Schlossplatz in Wolfegg. Das Schlossareal liegt auf der anderen Straßenseite und ist nach wie vor im Besitz derer von Waldburg-Wolfegg.

Im Bauernhausmuseum von Wolfegg herrschte Höchstbetrieb. Die umliegenden Wiesenflächen waren zugeparkt, denn heute fand dort der beliebte Kräuter- und Blümlesmarkt statt. Wir wären eher an der Ausstellung „Bauernkrieg in Oberschwaben“ interessiert gewesen, aber die uns entgegen strömenden Menschenmassen, alle mit großen Taschen voller Einkäufe, hielten uns davon ab.

Kißlegg ist ein eindrucksvoll oberhalb von zwei Seen gelegener Ort, in dem es sogar zwei Schlösser gibt, das „Alte“ und das „Neue“, auch diese sind in den Besitz deren von Waldburg gekommen, hier der Linie Waldburg-Wolfegg.

Eine Informationstafel der Bezirksregierung Tübingen informiert über die schlechte Wasserqualität der Oberschwäbischen Gewässer und so auch dieser beiden Seen. Verursacht werde diese insbesondere durch „Düngemittelverlust“ der Landwirtschaft. Welch ein Begriff! Wer verliert hier (tragischer Weise?) was? Und mit „Landwirtschaft“ können fast nur die Wiesenbauern gemeint sein, denn Ackerbau findet hier nicht statt, was wiederum schließen lässt, dass auf viele Wiesen viel zu viel (Kunst)Dünger aufgebracht wird. In alten Zeiten wurden diese Mahdwiesen ein- bis zweimal im Jahr gemäht. Heute werden fünf Schnitte erwartet, was nur bei hoher Nährstoffzufuhr in den wenigen Monaten nach der ersten Mahd, die jetzt stattfindet, möglich ist. Was die Wiesen „verlieren“, das können sie gar nicht aufnehmen und die Niederschläge nehmen diese „Verluste“ mit in die Gewässer, die dann eutrophieren, zu viel Algenwachstum mit zuviel Sauerstoffverbrauch, so dass den Wassertieren die Luft ausgeht.

Der Rundkurs führt in dieser Region durch recht weite Täler und eher sanfte Hügel. Auf den meisten Wiesen war das Gelb der Blumen mit der Mahd verschwunden. Wir sahen kaum, dass der Schnitt zum Trocknen lag, also Heuernte vorbereitet wird. Meist wird der Schnitt zeitnah in kleine Reihenhügel gestriegelt und dann als von Ladefahrzeugen aufgenommen, die ihre Fracht zu den Silagesilos bringen. Wir sahen sogar, dass Biogasanlagen mit Wiesenschnitt befüllt wurden.

Im Dorf Arnach entdeckten wir die Schäferei Finkhof, bei der meine Familie schon Wolle und Pullover vor vielen Jahren bestellt hatte. Damals war das ein kleines Kollektiv, das seine Produkte nur per papiernem Katalog anbot, in dem die Mitarbeiter die „models“ stellten. Heute wird von hier aus ein großer Versandhandel betrieben, dessen „Hauptquartier“ immer noch so wie damals aussieht (s. Foto).

Unsere Etappe endete in Bad Wurzach, wo es nur ein teures Hotel zu buchen gab. Mitten in diesem kleinen Kurort liegt das Schloss, das von mehreren Kultureinrichtungen genutzt wird. Auch dieses Schloss war einstmals in den Besitz derer von Waldburg-Zeil gekommen. Bekannt ist der Ort für das angrenzende Wurzacher Ried, ein großes Hochmoor mit angrenzenden Niedermoorflächen, allesamt unter Naturschutz gestellt. Der Binnenbereich gilt als das größte zusammenhängende und noch intakte Hochmoor Europas.

Dritter Tag der Radrunde Allgäu, Freitag, 02.05.2025: von Bad Wurzach nach Memmingen (63 km, 500 Hm)

Kurort ist Bad Wurzach, weil es die Heilkräfte des Moores (Moorheilbad) nutzt z.B. mit jenen Anwendungen, die Moorpackungen genannt werden. Wir wollten zu einer Moorbesichtigung radeln, erfuhren aber im Touristenbüro, das in einem fast schon futuristischen Gebäude am Rand der Altstadt untergebracht und als „Moor Extrem“ firmiert, dass Radfahren auf den Moorwegen verboten sei. Grund dafür: Naturschutz, insbesondere der Moorfauna, die Radler nun gar nicht abkann. Den zum Auf- und Nachwuchs angeregten und geförderten Torfmoosen hingegen seien Radfahrer gleichgültig.

So blieb uns nur einer der wenigen Zugangsorte zum Wurzacher Ries. Wir wählten das einstmalige Torfwerk, von dem aus auch die Torfbahn zu einer kleinen Rundfahrt startet – aber leider nur an zwei Tagen im Monat. Das im einstmaligen Betriebswerk untergebrachte Torfmuseum wirkte leider etwas heruntergekommen, und gleiches mussten wir für die Gleise und den Bahnsteig feststellen, auf dem allerdings ein pädagogisch wichtiges, weil auch im sonstigen Leben (z.B. im Klassenzimmer) durchaus angebrachtes Hinweis- bzw. Verbotsschild aufgestellt ist, dessen Orthographie noch Luft nach oben hat.

Vom Torfmuseum aus führen Wege hinein in das Moor, zunächst in die einstmals entwässerten Bereiche, die wiedervernässt werden. Hier sind Kiefern und Birken aufgewachsen und die Fläche wird von Heidekraut bewachsen. So entsteht mittelfristig ein Moorwald.

Erstaunlich fanden wir ein ökologisches Kompromissangebot, das den Bibern gemacht wird. Diese Spezies kann nicht umhin, einer genetisch bedingten Zwangsstörung zu folgen und Staudammbauten auch dort anzulegen, wo diese unerwünscht, weil hinderlich oder gar gefährlich sind. Mitarbeiter des Naturschutzzentrums Wurzacher Ried unterbreiten am südlichen Entwässerungsgraben einen anschaulichen Vorschlag für den Dammbau: Am Ufer liegen Äste bereit, eine noch schmale Holzbarriere liegt quer über dem Graben, hier kann biberhaft weitergearbeitet werden. Was den Bibern vielleicht oder hoffentlich nicht auffällt: dass ein voluminöses Rohr den Durchfluss des Grabenwassers im Damm sichert. Ja, so geht empathischer und nachhaltiger Naturschutz: keine biberbedingten dramatischen Gewässerstaus mehr, sondern ansehnliche und wohnliche Biberdämme mit Fließwasserdurchfluss! Verständige Biber nutzen diese Handlungsaufforderungen. Für die Teilpopulation kognitiv eingeschränkter Biber sollen leicht verständliche Piktogramme – natürlich in der Tradition Otl Aichers – er- und aufgestellt werden.

Anschließend radelten wir nochmals durch das recht überschaubare Zentrum von Bad Wurzach, warfen einen Blick auf das Schloss, vor dem eine goldene Marie steht, und fuhren dann an Moor Extrem vorbei durch die Wiesen im Tal der Wurzacher Ach, die auch das Wurzacher Ried entwässert und späterhin ihr Wasser in die Aitracht und dann in die Iller übergibt. Wir waren also jenseits der europäischen Hauptwasserscheide angekommen: hier strömt alles der Donau zu.

Die Route steigt im Südosten von Bad Wurzach steil an. Oben angekommen führt eine Allee nochmals hinauf zum Salvatorianerkloster Gottesberg. Von dort hat man einen grandiosen Ausblick über das Tal der Wurzacher Ach und in der Ferne auf die Allgäuer Alpen.

Es ging weiter durch die hügelige Landschaft, meist auf den so prima asphaltierten Verbindungswegen zwischen den Einödhöfen und jetzt mit stetem Blick in Richtung Süden und damit auf die Alpenkette. Nicht ganz ungefährlich: die großen Traktoren mit den riesigen Ladeanhängern, die den Wiesenschnitt zu den Höfen bringen. Oder die Ungetüme von Heuwendern, die im Einsatz sind und sich für riesige Arbeitsbreiten entfalten lassen. Die Wiesenwirtschaft hat hier überwiegend das Merkmal „intensiv“ bekommen, während im südwestlichen Oberschwaben eher extensive Wiesenbewirtschaftung stattfindet, mit Heutrocknung auf den Wiesen nach dem Schnitt und relativ kleinen Rinderbeständen bei entsprechend kleinen Ställen.

Diepoldshofen ist ein kleines Dorf im Tal der Wurzacher Ach, mit einer großen Kirche und einem Maibaum davor, der das Symbol des nebenstehenden Brunnens zeigt: einen Postillon.

Auf Leutkirch zuradelnd zeigt sich schon von weitem das Schloss Zeil derer von Waldburg-Zeil, nach wie vor in Privatbesitz. Gleiches gilt für den Wald: Die von Waldburg-Zeil gelten als die größten Wald- und Landwirtschaftsflächenbesitzer Deutschlands (ca. 10.000 ha = 100 Quadratkilometer umfasst dieser Teil ihres Privat- (vulgo: Feudal-)Eigentums.

Leutkirch hat eine gut erhaltene Altstadt, in der es allerdings kaum spektakuläre Bauwerke gibt. Wir legten beim Italiener eine Café-Pause ein. Leutkirch gehört noch zum Landkreis Ravensburg (Baden Württemberg) und liegt direkt auf der Europäischen Wasserscheide. Der südwestliche Teil der Stadt entwässert hin zur Argen und damit in den Bodensee, während die Wurzacher Ach der Donau zustrebt.

Hinter Leutkirch führt die Route auf Illerbeuren zu, dabei werden recht große Waldgebiete (allesamt fichtenbestanden) durchquert. Ungefähr einen Kilometer vor der Querung der Iller schwenkt der Rundkurs Allgäu auf den Bahntrassenradweg von Legau nach Lautrach (die Bahntrasse führte weiter nach Memmingen) ein. Der größte Aufwand dieser Umnutzung entstand an der alten Illerbrücke, die mit einem Bogen Fluss überspannt und die restauriert und zugleich saniert worden ist – für einen Rad- und Wanderweg. Das war keine kleine Ausgabe für den Landkreis; die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) unterstützte die Restaurierung mit 100.000 Euro.

Auf der anderen Illerseite liegt im kleinen Ort Illerbeuren das Schwäbische Freilichtmuseum (zuvor: Bauernhofmuseum), das auch ein geradezu idyllisches Gasthaus hat, den Gromerhof. Hier kehrten wir ein und saßen im angenehmen Schatten einer Kastanie. Wir hatten das „grüne“ Baden-Württemberg verlassen und waren wieder im „schwarzen“ Bayern unterwegs, was allerdings nicht gleich augenfällig wurde. Jedenfalls das Allgäu bleibt beiden …

Die Wegstrecke nach Bad Grönenbach führt über die Talflanke der Iller mit tw. erheblicher Steigung. Der Kneipp-Kurort hat einen kleinen Park, der ebenso wie ein großes Klinikareal oberhalb und etwas außerhalb des Dorfkerns liegt. Dort, am Marktplatz, macht der Brunnen vor dem Haus des Gastes auf den Bildungsanspruch dieser Gemeinde aufmerksam. Sebastian Kneipp, auf den sich etliche Orte im Allgäu berufen, hat in Bad Grönenbach, das seine Behandlungsmethoden so wie auch Bad Wörrishofen beansprucht, einige Zeit gelebt und im Privatunterricht Lateinkenntnisse erworben, um sich auf das Lyzeum und eine nachfolgende Priesterlaufbahn vorzubereiten. Und diese eigenständige Bildungstätigkeit des Sebastian Kneipp wird nun am Brunnen des Ortes anschaulich gewürdigt.

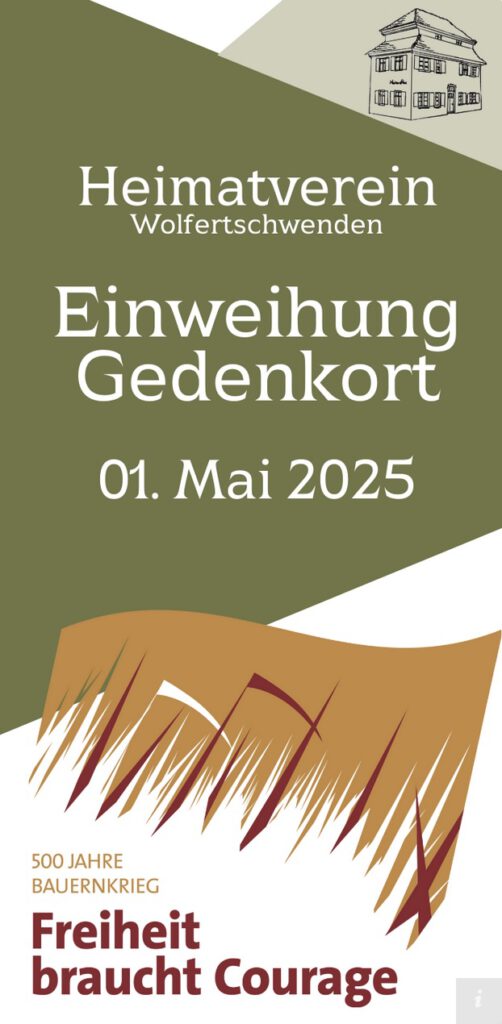

Bad Grönenbach liegt am Hang eines weiten, aber gewässerlosen Tales. Dieses durchquert die Radrunde Allgäu und führt unter der A 7 hindurch auf riesige Firmenareale zu, die neben dem kleinen Ort Wolfertschwenden errichtet worden sind und derzeit nochmals erheblich erweitert werden. Wir machten in diesem Ort eine Pause am Dorfladen, dessen Größe und Ausstattung wir bestaunten. Die Gemeinde hat auf ihrem Schuldenkonto eine Null stehen und kann sich erhebliche Investitionen leisten, so ein neues Rathaus in moderner Architektur, ein Schwimmbad und eben auch einen großen Dorfladen mit Cafébetrieb sowie eine just enthüllte Installation (Gedenkort) zum Anlass 500 Jahre Bauernkrieg. Quelle dieses Wohlstandes: die Gewerbesteuereinnahmen (s.o.).

Aushänge machten hier auf zwei Veranstaltungen aufmerksam, die anlässlich des 500. Jahrestages des Bauernkrieges stattfinden.

Durch die Mahdwiesen ging es dann weiter nach Memmingen, vorbei an der großen Riedkapelle in Benningen.

Im Memmingen nahmen wir Quartier im Daxler, wo unsere Alpencross-Gruppe im vergangenen Herbst bereits gut untergekommen war. Der historische Marktplatz ist nur ein paar Schritte entfernt.

Vierter Tag der Radrunde Allgäu, Samstag, 03.05.2025: von Füssen nach Tannheim (40 km, 580 Hm)

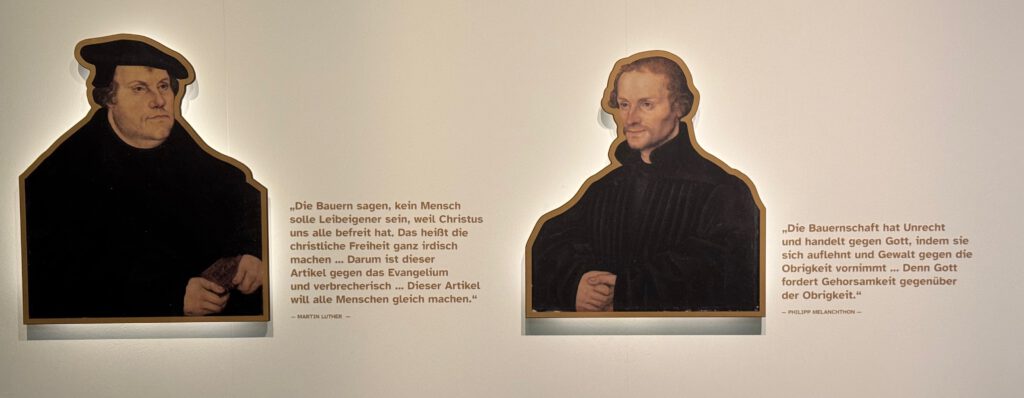

Der heutige Morgen begrüßte uns mit leichtem Regen, nicht gerade einladend für eine Stadtrundfahrt. Wir beschränkten uns auf den Besuch der Ausstellung des Hauses der Bayrischen Geschichte zum 500. Jahrestag der Bauernkriege und hier in Memmingen insbesondere zur Proklamation der „12 Artikel“, mit denen die Versammlung der Bauern im Saal der Kramerzunft grundlegende Freiheitsrechte für die leibeigenen Bauern, aber auch für städtische Bürger und für die Städte einforderten.

Die wohl erste europäische Grundrechteproklamation leitet ihre Forderung explizit aus der Verkündigung der Bibel ab, für deren Übersetzung ins Deutsche Martin Luther gesorgt hatte (1522: erster Druck des Neuen Testaments).

Diese Ausstellung zeigt sehr eindrucksvoll das karge, von den weltlichen und kirchlichen Feudalherren ausgebeutete Alltagsleben der Bauern. Gegen die hohen Abgaben wandten sich die Bauern und gegen ihre Drangsalierung durch die Feudalherren insbesondere bei Eheschließung und Vererbung . Sie forderten „Freiheit“ – des Christenmenschen!

Wir radelten dann zum Memminger Bahnhof, um uns mit ärgerlichen Verspätungen und überfüllten Triebwagen zu befassen. Über Buchloe fuhren wir nach Füssen; dort starteten wir in die erste Etappe auf dem südlichen Ast des Rundkurs Allgäu in bzw. am Rande der Alpen.

Der für die Mittagszeit vorhergesagte Regen blieb aus, es wurde am Nachmittag sogar sonnig und warm. Der Rundkurs folgt für fast zehn Kilometer der vielbefahrenen Landstraße in Richtung Nordwesten und erreicht bald schon den Hopfensee, der wunderschön unterhalb der Alpenkulisse liegt und den viele Touristen aufsuchen.

Die Route steigt langsam, aber stetig an. An der Strecke liegen einige kleine Dörfer, so z.B. Eisenberg und Zell. Bei Kappel wendet sich die Route nach Süden und führt am Hang entlang in das Tal der Vils.

In Ried verschwenkt der Radweg nochmal und führt in das Tal der Steinacher Ach hinauf, oft direkt neben dem munter ins Tal plätschernden Flüsschens, das auch mal gar kein Wasser führt. Die Achtalstraße nimmt dieselbe Richtung. Der Rundkurs Allgäu verläuft im unteren Teil des Tales über schattige Waldwege, im oberen wird entweder auf einem straßenbegleitenden Radweg oder gar auf der Straße geradelt.

Die einstmalige Zollstation ist längst abgebaut worden. Hier zeigt sich das moderne Europa: Man radelt einfach so in das Nachbarland Österreich hinein, wenn man kein „irregulärer“ Migrant ist.

Dann geht es hinunter in das Tannheimer Tal, das im unteren Teil (d.h. westlich) von der Vils durchflossen wird. Die Route bleibt zunächst hoch am Hang und bietet schöne Ausblicke auf das Tal und die Bergwelt der Vilstaler Alpen sowie der östlichen Allgäuer Alpen.

Noch vor Tannheim schwenkt die Route in den hier recht breiten Talgrund ein.

Tannheim ist ein sehr beliebter Urlaubsort – im „schönsten Hochtal der Alpen“. Vom breiten Talboden aus führen Wanderwege und später Bergtouren in die Bergketten, die südwestlich und nordöstlich aufragen. Bergbahnen erleichtern das Auf- und Ab.

Alljährlich im Juli treffen sich tausende von Radlern hier, um am Tannheimer Radmarathon teilzunehmen. Auch wir durften uns im Vorbereitungsmodus wähnen: In der höchsten Kategorie (138 km, 3500 Hm, Start 6 Uhr) geht es bis Immenstadt über genau jene Route, die wir in der heutigen Etappe vor uns haben; das ist also unsere Trainingsstrecke. Als eine gewisse Altersdiskriminierung empfinden wir die Startklasseneinteilung. Gerd und ich werden der Gruppe Ü50 zugeschlagen, also gewissermaßen mit unseren Kindern gleichgestellt! Wo bleibt da die Rücksichtnahme auf Lebensleistung, Jahresringe und organischen Abbau? Das Startgeld beträgt 99 Euro. Mit 2000 Anmeldungen wird allein für diese Kategorie gerechnet. Was machen die Organisatoren nur mit der fast halben Million, die sie für diesen Tag einnehmen?

Fünfter Tag der Radrunde Allgäu, Sonntag, 04.05.2025: von Tannheim nach Fischen (67 km, 530 Hm)

Der Morgen begrüßte uns mit Regen, und diese Witterungslage war leider auch für den ganzen Tag angesagt, zudem nur 12 Grad und heftiger Wind aus Norden. Aber was soll’s: Wir starteten in halber bis voller Regenbekleidung und trugen diese bis zum Mittag fast vergeblich bzw. erfolgreich; denn es blieb trocken, aber bedeckt während unserer Fahrt durch das Tannheimer Tal.

Die Vils durchfließt dieses Tal in Richtung Westen und wendet sich dann bei Kappl nach Nordwesten, um die Tannheimer Berge zu umrunden und von Pfronten aus in den Lech nahe bei Füssen einzumünden. Ein ungewöhnlicher Verlauf, fast eine Kreisbewegung. Ihren Ursprung hat die Vils in dem nach ihr benannten See, dem Vilsalpsee, der ca. 4 km südlich von Tannheim liegt, kaum höher als dieser Ort, aber ein touristischer Hotspot. Busladungen werden dorthin geschafft, eine Straßenbimmelbahn verkehrt von Tannheim zum Vilsalpsee – alle wollen diesen wunderschön unterhalb der Alllgäuer Gipfel gelegenen See betrachten.

Als ich noch jung war (1981) und meinte, im Allgäu Hochtouren unternehmen zu müssen, bin von Oberstdorf kommend mit zwei Hüttenübernachtungen nach Tannheim gelaufen. An den grandiosen Blick auf den Vilsalpsee erinnere ich mich noch ebenso wie an die qualvollen Nächte in den Massenquartieren der Berghütten … .

Wir wollten eigentlich am Vorabend noch zum Vilsalpsee radeln und dort einkehren, aber dafür war es zu spät geworden; eine Pizzeria bot erstaunlich guten Ersatz, aber keine Aussicht.

Die Radwegssituation im Tannheimer Tal ist prima, meist geht es auf gut asphaltierten schmalen Wegen durch die Talwiesen, immer mit Blick mal auf die eine Seite (Vilsalpseeberge) oder die andere (Tannheimer Berge). An den Talflanken mit Südlage wird die Wiesenwirtschaft bis hoch hinauf auf vielleicht 1200 m betrieben, und so hat der im breiten Tal Radelnde die samtenen Grünflächen nicht nur neben, sondern auch über sich, was ein sehr schönes Bild gibt.

Hinter Kappl wendet sich der Rundkurs Allgäu nach Nordwesten und verlässt damit das Vilstal. Um nach Unterjoch zu gelangen und damit in das Tal der Wertach, muss ein Höhenrücken überquert werden. Hier geht es durch Wälder und über fein geschotterte Waldwege, die tw. erhebliche Anstiege und für uns recht krasse Abfahrten boten (s. Fotos).

In Wertach legten wir eine Pause ein, in einem niedlichen Dorfcafé. Wir mussten draußen sitzen, was noch immer ohne Regen gut möglich war, und drinnen wurde die Erstkommunion eines Mädchens gefeiert, mit vielen Verwandten. Wir sahen die Kleine beim Foto-Shooting wohl mit der Oma: das Kind im weißen Schleiergewand sah aus wie eine Braut … . Auch das ist katholisch!

Um die vielbefahrene B 310 zu meiden, umfährt der Rundkurs Allgäu den Grüntensee nordöstlich, was etliche Mehrkilometer und Höhenmeter bringt. Aus dem Wertachtal kommend ist hier die Landschaft weiträumiger geworden, viele wiesengrüne Hügel; der See ist fast kaum zu sehen, weil dieser deutlich tiefer liegt.

Nach Nesselwang fuhren wir nicht hinein. Der Ort liegt am Radweg Bodensee-Königsee, dem wir nun für ein Teilstück folgten. Als wir vor sieben Jahren hier von Lindau aus ankamen, übernachteten wir in Nesselwang, in einem überfüllten Hotel, das behauptete, von uns läge keine Reservierung vor, also in einem „Notzimmer“ untergebracht, direkt an einer vielbefahrenen Straße – kurzum: nie wieder Nesselwang!

Hinter Nesselwang muss die Wertach überquert werden, und das war schon zur Römerzeit so. Die heutige, „alte“ Brücke über die Wertach lässt noch etwas von der früheren Baukunst und deren statischen Problemen erahnen, wenn ein bei Hochwasser reißender Alpenfluss zu überspannen ist. Die merkwürdige verspringende Fahrbahn ist das Ergebnis von diversen Neu- bzw. Umbauten der Brücke nach dem Einstürzen der Vorgängerbauten.

Weiter ging es nach Oy bzw. Oy-Mittelberg. Dieser kurze und nur aus Vokalen bestehende Ortsname stammt von der „Aue“ ab, die ebenfalls zu jenen Seltenheiten der Deutschen Sprache zählt, die ohne Konsonanten auskommen, welche ja bekanntlich die Sinnträger in deutschen Wörtern bilden. Beweis dafür: Ls ml ds! – Aber jenes: ie a a?

Das Dorf Oy liegt hoch oben in dieser hügeligen Landschaft, auf mehr als 1000 m. Als Sehenswürdigkeiten werden ausschließlich Kirchen und Kapellen aufgeführt. Wir fanden hingegen auch das neu erbaute Rathaus attraktiv und den Brunnen gegenüber der Kirche.

Hinter Oy wendet sich die Route nach Süden und führt hoch über dem Tal, in dem der Rottachsee sich erstreckt, Sonthofen und damit dem Illertal zu. Der Blick über diese gewellte Wiesenlandschaft ist grandios, auch wenn die ferne Alpenkette bei diesem leicht regnerisch gewordenen Wetter verhangen ist.

Wir radelten fast mühelos, bei Rückenwind und leichtem Regen, nach Sonthofen, wo uns ein modernes Café Gelegenheit zur Einkehr und zum Trocknen bot. Vor dem Café wirbt eine profane Plastik für das „Miteinander“, die Hauswand im Hintergrund für die religiöse Orientierung.

Am Südostrand von Sonthofen errichtete das Nazi-Regime eine sog. Ordensburg, als Neubau mit geradezu martialischer Architektur, das Hauptgebäude einer Kirche sehr ähnlich, auch einer Burganlage gleichend. Hier sollten in einjährigen Kursen sog. Ordensjunker ausgebildet werden, die als Führungskräfte in der Verwaltung des Nazi-Regimes eingesetzt werden sollten. Bekannte Absolventen sind der Schauspieler Hardy Krüger und der frührere Chef-Redakteur der ZEIT, Theo Sommer.

1956 übernahm die Bundeswehr diese Immobilie von den Allierten und benannte diese nach dem Widerstandskämpfer und ehemaligen Chef des Generalstabs des Heeres, Generaloberst Ludwig Beck. Seit 2011 wird eine Generalsanierung – auch wegen Halbierung des Personalbestandes nach der 2010 beschlossenen Bundeswehrreform (Berufsheer) – durchgeführt, die ca. 100 Mill. Euro kostet.

Ab Sonthofen folgt der Rundkurs Allgäu dem Iller-Radweg, der fluss- und auennah bis Oberstdorf führt. Der Regen hatte nach seinem nur wenige Stunden dauernden Intermezzo aufgehört, aber die Wolken hingen bis tief in das Tal hinunter.

Das war die letzte Etappe unserer Tour auf dem Rundkurs Allgäu. Wir waren in Fischen angekommen, einem Dorf in der sehr beliebten Touristenregion Oberstdorf (und Klein Walsertal).

Am Montag früh nahmen wir den Zug von Fischen aus, aus guten meteorologischen Gründen (s. Foto), aber schon auch mit wehmütigem Blick auf das schöne Allgäu.