In bester Erinnerung an die Hochalmtouren bei Oberstdorf im Jahr 2023 geht es in diesem Jahr nach Innsbruck, in dessen Umgebung etliche Mountainbiketouren zu hochgelegenen Almen ausgewiesen sind. Wir sind wie schon im 2024 bei unserer Alpenquerung vier rüstige Rentner:innen mit gut ausgestatteten E-Bikes: Ute & Hartmut sowie Gotthard und Karl-Heinz.

Erster Tag der Innsbrucker Hochalmtouren, Mittwoch, 16.07.2025: Stubaitalradweg (60 km, 600 Hm)

Wir starteten nach 9 Uhr – ein Muss wegen des vorrangigen Berufsverkehrs -, um mit den Fahrrädern die Stubaitalbahn von Innsbruck nach Fulpmes zu nehmen. Auf dieser Strecke verkehren moderne Niederflurfahrzeuge, die jeweils vier Fahrräder mitnehmen.

Schon die Fahrt ist ein besonderes Erlebnis. Diese Überlandstraßenbahn bewältigt starke Steigungen und fährt sehr flott durch enge Kurven. Zunächst geht es hinauf über Natters und Mutters, die hochgelegenen südlichen Vororte von Innsbruck, mit Blick auf das Inntal und die darin gelegene Stadt, um mit Blick auf die Europabrücke der Brennerautobahn nach Süden zu fahren und schließlich hoch am Berg in das Stubaital einzuschwenken.

Weiter geht es durch die eindrucksvollen Telfer Wiesen mit ihren Heuschobern, um dann in das Tal hinunter nach Telfes und schließlich nach Fulpmes zu gelangen.

Fulpmes ist ein veritabler Touristenort mit sehr vielen Unterkünften, der größte Ort im touristisch vor allem im Winter sehr gefragten Stubaital. Hier stiegen wir nach immerhin einer Stunde Fahrzeit aus der Bahn und begannen den ersten Abschnitt unserer Radtour.

Hartmut & Ute sind gute Kenner des Stubaitals. Sie haben hier diverse Skiurlaube verbracht und Wanderungen gemacht. Hartmut hatte für unsere Fahrt das Tal hinauf die linke (d. h. die südliche Talseite) gewählt. Hier konnten wir meist auf Wirtschaftswegen nach Neustift radeln, dem zweitgrößten Ort des Tales. Im Zentrum ist eine Restauration neben der anderen anzutreffen, aber es waren nicht viele Touristen zu sehen. Das soll im Winter ganz anders sein … .

Wir besichtigten die barocke St. Georgs Kirche, ein erstaunlich großes Kirchenschiff, das geradezu überladen wirkt. Die gesamte Decke ist ausgemalt. Ein besonderes Ausstattungsmerkmal ist vermutlich die profane Uhr über dem Altar. Wir fragten uns, welche Funktion diese übernehmen soll.

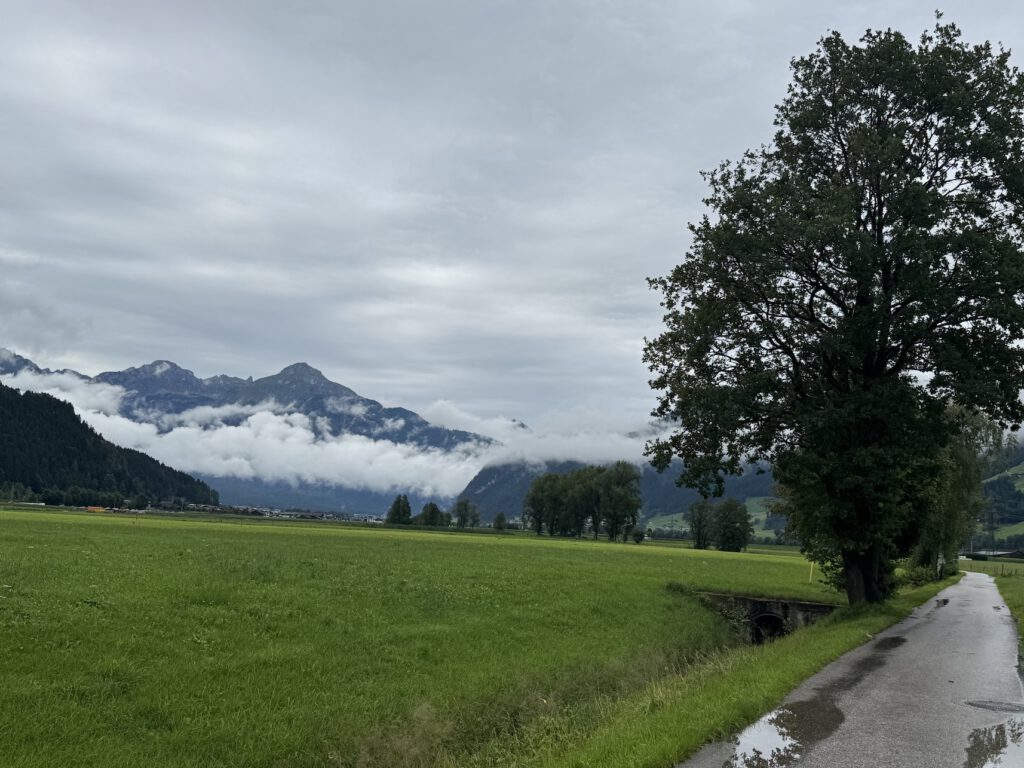

Das Wetter war nicht kühl, immer mal gab es leichten Regen, aber es war gut zu radeln. Hinter Milders verengt sich das Tal. Die Ruetz fließt mit gewaltiger Strömung durch ein enges Bett. An mehreren Stellen werden große Fluss-, Schotter und Erdarbeiten ausgeführt, um weiteren Hochwasserschutz herzustellen. Steinwälle an einigen Hängen lassen ahnen, was hier an Flutkatastrophen eintreten kann.

Oberhalb von Gasteig bzw. Volderau ist schon von weiten der Mischbachwasserfall zu sehen, der imposante Kaskaden bildet. Seine Einmündung in die Ruetz wird mit einer riesigen Baustelle erheblich erweitert, vermutlich auch, um die gefährdeten Straßenbrücke zu schützen.

Weiter flussaufwärts ist ein interessantes Areal entstanden, Klausäuele genannt. Kleine Seen sind angelegt worden und die Ruetz verläuft in einer weiten Schleife um diese herum, mit Schotterablagen deutlich in ihrer Fließgeschwindigkeit reduziert.

Hier wendeten wir und kehrten ein, in den Ute & Hartmut gut bekannten Volderauhof.

Der oberste Teil des Stubaitales wäre fast nur noch auf der Autostraße zu beradeln. Nach ca. 15 km endet diese auf dem großen Parkplatzareal an den Seilbahnen, die hinauf in das Gletschergebiet führen. Diesen Teil des Tales ließen wir somit aus.

Von Volderau ging’s zurück in Richtung Fulpmes, wenn möglich, auf der linken Seite der Ruetz. Hier, im Oberlauf der Ruetz, ist der Stubaitalradweg schon prima ausgebaut. Man radelt zumeist auf asphaltierten breiten Wegen, häufig flussnah.

Schon bei Medraz nahmen wir eine recht hoch am Hang Route, die meist identisch mit dem Stubaitalradweg war. Es ging also weiter oberhalb von Fulpmes mit schönem Blick auf das Ruetztal und Telfes sowie Mieders. Bei den Telfer Wiesen führte die Route meist in der Nähe der Trasse der Stubaitalbahn durch das Waldgebiet.

Die Route hinab über Mutters und Natters bot immer wieder rasante Abfahrten, nicht ungefährlich, wenn der Weg schottrig ist und vom Regen ausgewaschene Rinnen zu meiden sind.

Wir trafen gegen 18:30 Uhr wieder in Innsbruck ein und nahmen den schönen Weg entlang des Inn hin zu dem Wohngebiet östlich des Flughafens, in dem unsere Ferienwohnung liegt.

Zweiter Tag der Innsbrucker Hochalmtouren, Donnerstag, 17.07.2025: Nordkette Almenrunde (30 km, 870 Hm)

Bei bestem Sommersonnenwetter radelten wir heute über den Inn-Radweg flussabwärts bis zum Hans-Psenner-Steg, einer überdachten Holzbrücke, um von dort recht steil zur Hungerburg hinauf zu kurbeln.

Die Radroute entlang des Inn haben wir schätzen gelernt. Man gelangt fast ohne im Straßenverkehr zu schwimmen durch die Stadt und kann dann in die Altstadt oder zum Bahnhof einschwenken. Unterwegs passiert man den Helena Scheuberin Garten, auf den eine Stele aufmerksam macht (s. Foto). „Der Helena-Scheuberin-Garten umfasst eine Auswahl an lokalen Pflanzen, die in der Gynäkologie und zu anderen medizinischen Zwecken verwendet werden. Er verwandelt die „Hexenküche“ von einem Schauplatz der geschlechtsspezifischen Unterwerfung in einen Raum der feministischen Autonomie – für die Wissensproduktion von Frauen* und ihre körperliche Selbstbestimmung.“

Kurz vor der alten Holzbrücke überquert mit einer modernen Hängebrücke die neue Hungerburg-Bahn den Inn, um auf der Nordseite dann in einem Tunnel zu verschwinden und hinauf in den höher am Hang liegenden Stadtteil gleichen Namens zu führen. Dort befindet sich die Talstation der unteren Nordketten-Kabinenbahn.

Unsere Route führt weiterhin stetig bergauf, teilweise mit 18 % Steigung. Immer wieder ergeben sich Ausblicke auf die im Tal liegende Stadt und die Bergketten im Süden, die Stubaier Alpen im Westen und die Tuxer Alpen mit dem markanten Hausberg von Innsbruck, dem Patscherkofel.

Die Wegeverhältnisse waren anfangs Teerstraße, dann feinschottriger Fuhrweg, aber auch mal recht schmaler, mit größeren Steinen und Astwurzeln sowie Querrinnen bestückter Waldweg. Mit einigen Verschnaufpausen und erheblicher Motorunterstützung kamen wir dann am späten Vormittag an der ersten Alm dieser Drei-Almen-Runde an, an der Umbrüggler Alm.

Hier lohnt allein schon das ästhetische Gebäude den Aufenthalt: ein moderner Holzbau mit schattiger Terrasse und natürlich mit Blick über das Inntal und auf die Bergketten im Süden. Es gab einige Gäste an den Tischen, aber nur eine Person schien so wie wir mit dem Rad hier hinauf gelangt zu sein.

Nun ging es weiter steil hinauf, um dann wieder etwas talwärts zu radeln, was auf diesen schottrigen und steilen Wegen durchaus auch fordernd ist: stetiges aufmerksames Intervallbremsen, Umfahren von ausgespülten Rinnen und langsames Durchfahren enger Kurven.

Schon bald erreichten wir die zweite Jausenstation: die Arzler Alm, neben der Kühen weiden und die für Kinder einen großen Spielplatz bietet. Schon wieder pausieren: nein, wir vertagten das für die dritte Alm, die in moderater Entfernung liegt.

Die Rumer Alm liegt auf 1243 m und sieht aus wie eine Erweiterung einer einstmaligen Almhütte mit Viehwirtschaft: eher einfaches Holzgebäude mit niedrig engen Innenräumen. Davor allerdings sind Bänke und Tische aufgestellt und bieten den Gästen unter großen Sonnenschirmen die schöne Aussicht auf das Inntal – und typische Tiroler Gerichte. So probierte Gotthard, begeistert, die Kaspressknödelsuppe und ich testete die tiroler Schwester zum hessischen Handkäse mit Musik, den sauren Graukas.

Es war schon früher Nachmittag, als wir zur Abfahrt starteten. Nun ging es über hunderte von Höhenmetern ständig bergab, anstrengendes Fahren, bis zur alten Holzbrücke über den Inn. Und von dort gelangte wir rasch in die touristische hochfrequentierte Altstadt. Wir schoben die Räder an der Hofburg vorbei durch die Hofgasse zum Haus mit dem Goldenen Dachl und weiter durch die Herzog-Friedrich-Straße. Dort herrscht reges Treiben.

Auf Empfehlung eines Innsbrucker Passanten ließen wir uns im traditionsreichen Café Munding nieder. Hier bietet die Getränkekarte fast drei Seiten lang Variationen zum Thema „einen Kaffee“ an, fast wie in einem Wiener Kaffeehaus.

Zum Abendessen steuerten wir – nochmals, denn unser ersten Besuch endete mit dem Hinweis „heute keine Küche“ – ein kleines äthiopisches Restaurant auf der linken Seite des Inn an. Dort wurden wir mit Gerichten versorgt, die auf einem großen „Pfannkuchen“ (Injera, hergestellt aus Teff-Mehl) serviert wurden, der die Gabel ersetzen soll. Interessante Geschmäcker begegneten uns hier, mal sehr scharf, mal etwas fade, vegetarisch oder mit Fleisch ergänzt, mit sehr netter Bedienung. Der kleine Sohn der Wirtsleute saß im Raum vor einem großen Fernseher und schaute die ganze Zeit mit Begeisterung auf Videos von Paw Patrol. Das wäre erfolgreiche Integration.

Dritter Tag der Innsbrucker Hochalmtouren, Freitag, 18.07.2025: Goethe-Weg mit Nordkettenbahnen (Wanderung, ca. 1000 Hm, 12 km)

Der wohl beliebteste Aussichtspunkt der Innsbrucker Region liegt oben auf der Nordkette: Hafelekar. Dort, auf 2270 m Höhe, liegt die Bergstation der oberen Kabinenbahn. Hier beginnt der beliebte Goetheweg, der mal in südlicher, mal in nördlicher Kammlage zur Pfeishütte führt.

Bei hochsommerlichen Temperaturen nahmen wir die Hungerburgbahn und anschließend die Kabinenbahn zur Bergstation unterhalb vom Hafelekar-Gipfel. Dort teilten wir uns auf. Ute & Hartmut wollten eine längere Wanderung vermeiden und blieben zunächst an der Bergstation und schauten sich dort oben um.

Am Hafelelekar genießen die meisten Touristen die Aussicht und steigen vielleicht noch zum Gipfel hinauf. Gotthard und ich nahmen den Goethe-Weg, der zunächst südseitig mit grandiosem Blick auf Innsbruck, das Inntal und die gegenüberliegenden Tuxer Alpen sowie die Stubaier Alpen knapp unterhalb des Kamms in Richtung Osten führt.

Wir waren so begeistert von dem Panorama, dass wir häufig anhielten und Fotos machten. Zudem faszinierten uns die niedrigwüchsigen Alpenblumen. Hier oben ist die Baumgrenze längst überschritten. Etwas weiter unten beginnt die Zone der sich an den Boden duckenden Latschenkiefern; auf dem Abstieg zur Pfeishütte kamen wir durch solch eine Begrünung der oberhalb doch eher kargen und steinigen Landschaft.

Der Goethe-Weg ist steinig, recht schmal, manchmal auch ziemlich ausgesetzt, dann häufig , was bei Gegenverkehr einiges abverlangt. Aber es waren nicht viele Wanderer auf dieser so hochgelobten Route unterwegs. So langsam dämmerte uns, warum dies so ist. Wir waren auf diesem hochalpinen Wanderweg, der teilweise das Format eines Klettersteigs hat, die mit Abstand ältesten Wanderer. Hier sind vor allem junge Leute unterwegs und jene Wanderer, die Mehrtagestouren machen. Wir fragten die wenigen uns Entgegenkommenden einige Male nach der verbleibenden Wegezeit zur Pfeishütte und erfuhren dabei, dass sie dort übernachtet hatten.

Der Goethe-Weg führt mehrfach über Geröllhänge, in denen der Verlauf zumindest bei Nebel, d. h. wenn hier oben die Wolken hängen) kaum zu erkennen ist. Für uns kein Problem, denn wir hatten bestes Sommerwetter. Es wurde uns nicht heiß hier oben auf ungefähr 2000 m Höhenlage. Zudem blies von Nordwesten aus dem Angertal ein recht kühler Wind hinauf.

Erstaunlicherweise sind hier oben gelegentlich Kuhglockentöne zu hören. Wir begegneten unterwegs mehreren Schafsgesellschaften, die auf diesen extrem kargen Hängen ihr Futter suchen und dann abends sich auf den Heimweg machen. Aber wohin? Wir sahen keine Ställe.

Nach gut drei Stunden erreichten wir die Pfeishütte, die am Ende eines von der Mösalm hinaufführenden Hochtals liegt. Der Wirtschaftsweg geht hinunter nach Scharnitz bei Mittenwald. Die vom Alpenverein betriebene und renovierte Hütte liegt somit sehr im Abseits und ist nur über lange Wanderungen erreichbar. Entsprechend wenig Gäste saßen auf der Sonnenterrasse. Schade, denn das kulinarische Angebot war bestens und für den riesigen Betreiberaufwand dort oben auch nicht teuer.

Gotthard hatte unterwegs am Wegrand eine Damensonnenbrille gefunden. Er fragte dann auf der Sonnenterrasse herum, ob diese vermisst werde. Und bald schon meldete sich eine jüngere Chinesin, die sich später nochmals bei ihm herzlich bedankte.

Nach eine Stunde Pause traten wir den Rückweg an. Normale Wanderer benötigen dafür 2 ½ Stunden. Wir Oldies schafften es – ohne größere Verschnauf- und Fotostopps – in drei Stunden und waren stolz auf uns, aber auch erheblich erschöpft. Die steilen Abstiege waren die größere Herausforderung, weil jeder Schritt sorgfältig gesetzt werden muss, um nicht ins Rutschen zu kommen. Und die harten Anstiege ließen die Herzfrequenz deutlich ansteigen. Und das alles mit unseren eh schon nicht mehr so gut funktionierenden Kniegelenken.

Das Kontrastprogramm sah so auf. Uns überholte eine junge Frau, die über diese gerölligen und rutschigen Anstiege munter joggte und erst an den harten Anstiegen in eine gemäßigtere Gangart herunterschaltete. Wir staunten: den Goethe-Weg im Laufmodus, geht das? Offensichtlich. Wir merkten uns das für eines der künftigen Erdenleben vor. Schon für das jetzige war noch vor dem Abstieg zur Pfeishütte klar, dass wir solch eine Tour nicht mehr unternehmen werden, d. h. bewältigen können. Es war die Letzte … .

Hartmut und Ute sind von der Station Seegrube späterhin wieder in die Stadt hinuntergefahren, haben dort ihre Räder genommen und haben die Altstadt nochmals durchstreift und auf schattigen Bänken genossen.

Unser Abendessen nahmen wir auf der großen Terrasse unserer schönen Ferienwohnung ein.

Vierter Tag der Innsbrucker Hochalmtouren, Samstag, 19.07.2025: Mutterer Drei-Almen-Runde (40 km, 1250 Hm)

Heute stand wieder eine Runde über die Hochalmen auf dem Programm, diesmal gegenüber der Nordkette, also südlich von bzw. über Innsbruck: die Mutterer Drei-Almen-Runde. Wir radelten morgens zum Bahnhof der Stubaitalbahn, um uns ca. 250 Hm des Aufstiegs zu ersparen. Leider war uns die avisierte Bahn kurz zuvor schon abgefahren.

So verbrachten wir die Zeit mit dem Besuch der gegenüber liegenden „Pfarrkirche und Basilika Mariae Empfängnis“. Solch ein im Stil des Rokoko ausgestattetes Gotteshaus ist schon beeindruckend: die Wände und die Decke protzten geradezu mit Figuren und Gemälden. In akuteller Zeit schien uns deren wichtigstes Detail das folgende zu sein: Judith trägt auf einem Tablett den just von ihr und ihrer Magd abgeschnittenen Kopf des Holofernes, der noch ganz lebendig aussieht. Dies ist vermutlich eine der Großtaten der frühen, d. h. alttestamentarischen Frauenbewegung.

Der Zugführer der nächsten Stubaitalbahn ließ uns mit den vier Rädern nicht zusteigen, weil schon ein Kinderwagen und ein Fahrrad in die Bahn gelangen konnten. Unsere Räder dazu, das wäre nicht zulässig, wohl aber möglich. Seine Empfehlung: Wir sollten nach Mutters radeln, wären fast so schnell wie die Bahn und hätten nur 250 Hm zusätzlich. Also folgten wir seiner heiklen Aufforderung, denn nachfolgend waren immerhin noch weitere fast 1000 Hm zu absolvieren. Aber das Wetter war bestens und unsere Laune auch … . Wir radelten zunächst am alten Betriebshof vorbei. Dort wurde gerade ein Exemplar jener Bahnfahrzeuge restauriert, das mich als Elfjährigen – also vor 62 Jahren – auf einer Gruppensommerferienreise von Innsbruck nach Fulpmes brachte. Nur an diese Bahnfahrt kann ich mich noch erinnern; alle Wanderungen etc. sind aus meinem Gedächtnis weder abrufbar noch durch Wiedererkennen von Örtlichkeiten reproduzierbar. Schade – ein Fall retrograder Amnesie oder altersangemessener Löschung?

Tatsächlich trafen wir dort oben in Mutters fast zeitgleich mit der für uns nicht nutzbaren Bahn ein, was uns sehr erstaunte. Entweder war unsere Kondition grandios oder die Bahn hat viele längere Wartezeiten an den Überholstationen.

Von Mutters aus fuhren wir die Route in umgekehrter Richtung, also zunächst dem Stubaitalradweg folgend bis zu den Telfer Wiesen.

Von da ab ging’s dann mit sehr erheblicher Steigung hinauf und hinauf. Die Wegeverhältnisse waren nicht durchweg schlecht, häufig ziemlich schottrig, manchmal auch ungewöhnlich, wenn es Trampelpfade durch eine Wiese waren.

Wir erreichten ziemlich geschafft und mit deutlich gegen das letzte Viertel neigenden Akkuständen gegen 13 Uhr unser erstes Etappenziel, die Kreither Alm. Hier konnten wir die Akkus nachladen und wurden von einer etwas unfreundlichen Wirtin mit Getränken versorgt. An dieser Almhütte herrschte reger Publikumsverkehr, viele Radler und Wanderer machten hier Pause. Der Blick von der Terrasse geht auf den Eingang des Silltals, das hinauf zum Brenner führt, und damit auch hoch zum Patscherkofel. Die Almwirtschaft läuft an der Kreither Hütte noch weiter, Kühe weiden nebendran und werden auch in die lichten Fichtenwälder der Umgebung geschickt.

Wir mussten nach einer flotten Strecke abwärts dann wieder hoch hinauf, um die Mutterer Alm zu erreichen. Das dortige Ambiente bot einen unerwartet krassen Gegensatz zu den bisherigen Almstationen. Mit der Kabinenbahn werden hier Mengen von Touristen hochgebracht – und nicht wenige sind Downhill-Radler, die den Trail hinunter zur Talstation sausen und/oder neben dem Gasthaus auf dem Übungsparcour ihre Künste zeigen, insbesondere gewagte Sprünge über eine kleine Schanze. Für uns als Zuschauer sind das riskante Attraktionen, die zugleich größte Ängste vor möglichen Stürzen dieser durchweg jugendlichen Helden hervorrufen.

Nach einer Kaspress-Sauerkraut-Mahlzeit machten wir uns auf den Weg hinunter. Immerfort ging es bergab, aber auf einem feinschottrigen und teilweise sogar betonierten Versorgungsweg der Hütte. Dieses ständige Intervallbremsen bei starker Neigung nach vorn geht doch sehr auf die Handgelenke von uns Ü70ern, so dass wir kleine Erholungspausen einlegten.

In Mutters nahmen wir die Stubaitalbahn, die uns wieder nach Innsbruck brachte. Und als wir in der FeWo eintrafen, setzte das angekündigte Gewitter ein – sehr passend für uns! Und wir waren erstaunt über unsere Tagesleistung: 1250 Höhenmeter.

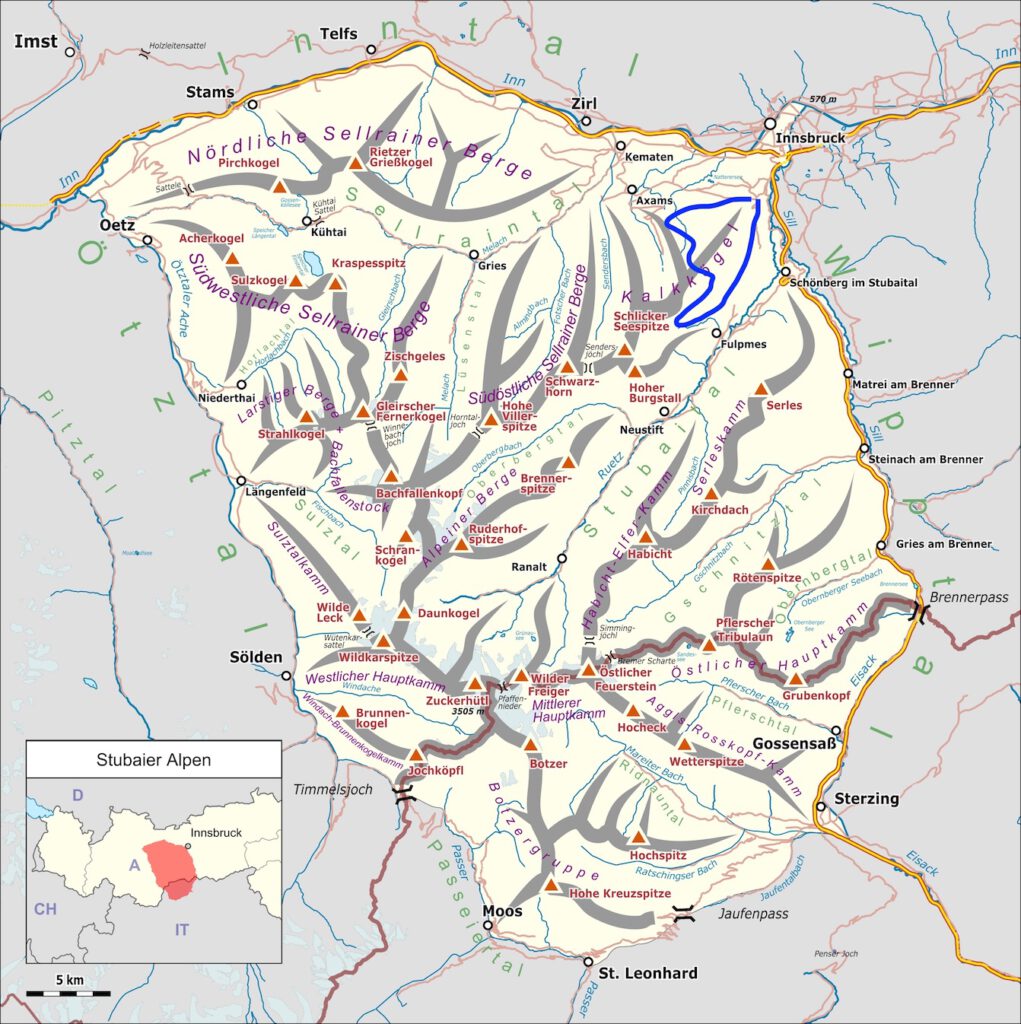

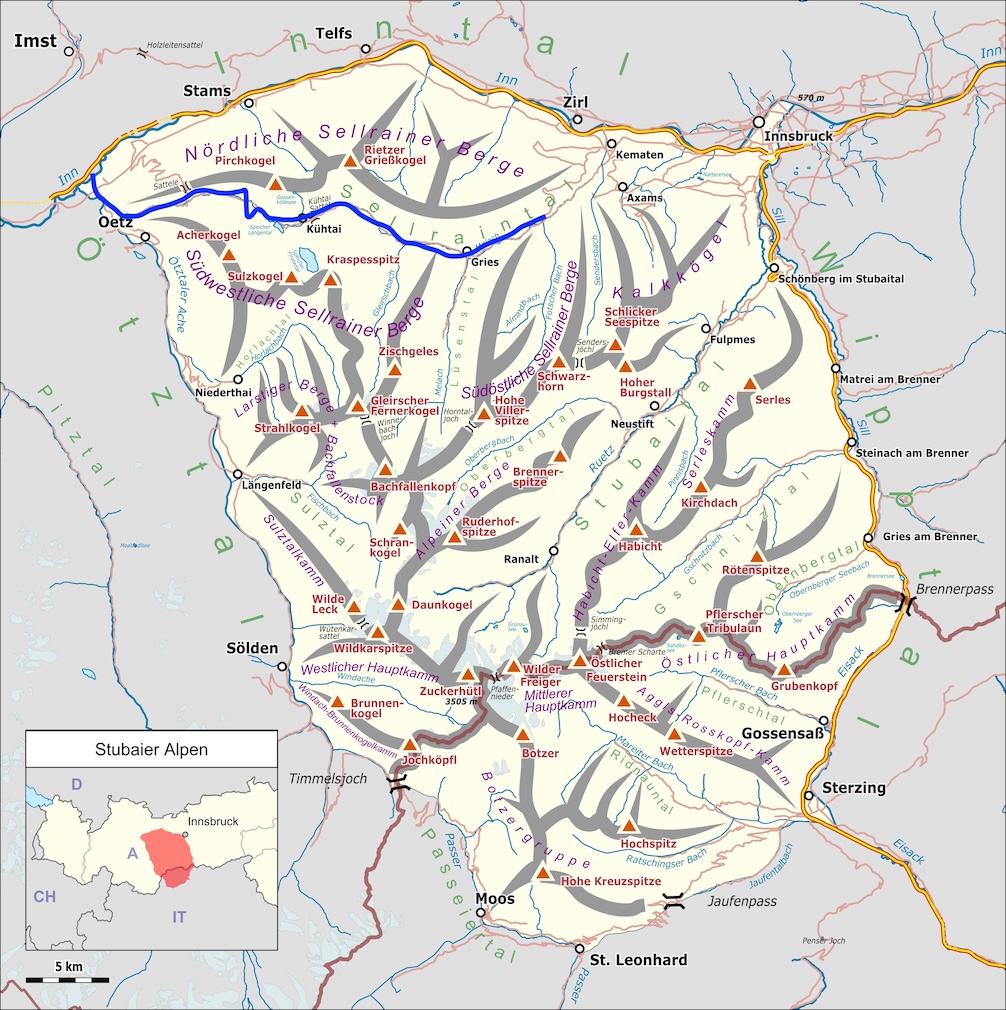

Fünfter Tag der Innsbrucker Hochalmtouren, Sonntag, 20.07.2025: vom Sellraintal über Kühtai ins Ötztal (42 km, 1200 Hm)

Heute ging es hinauf in das schöne Sellraintal und von dort über den Pass nach Kühtai – eine beliebte Rennradstrecke und leider auch eine attraktive Route für viele Motorradfahrer. Um uns die recht weite Anfahrt und einen Teil des Aufstiegs von Innsbruck aus zu ersparen, hatte ich ein Taxi-Shuttle gebucht, das auch pünktlich eintraf.

Allerdings zeigte sich, dass dieser Van keineswegs unsere vier langen E-Bikes im Heckraum aufnehmen kann. Der redselige und nette, aber auch weitschweifig umständliche Fahrer wollte schon unsere Vorderräder ausbauen, was Ute (und auch ich) vehement ablehnten, denn dann besteht die Gefahr, dass die Magura-Bremsen bewegt werden können und die Kolben nicht mehr zurückfahren, was ein Totalschaden wäre. Der gute Mann akzeptierte das, verstand es aber nicht. Also telefonierte er wieder und wieder mit seinen Kollegen, versprach, dass bald ein größeres Fahrzeug käme, was aber nicht der Fall war. Schließlich bot er nach langem Hin und Her an, dass ein zweites Fahrzeug dieser Bauart komme und wir dafür statt 150 nur 50 Euro zu zahlen hätten. Wir ließen uns darauf ein. Der Kollege sollte bald eintreffen, kam aber nicht. Letztlich warteten wir über eine Stunde darauf, dass wir starten konnten.

Dann also fuhren die beiden Fahrzeuge uns über die Autobahn und weiter hoch ins Sellraintal und setzten uns im Ort Sellrain ab. Hier begann unsere Tour, gegen 11 Uhr, bei bestem Sommerwetter. Wir radelten los und entschlossen uns schon bald, eine Nebenroute zu nehmen, um die Fahrzeuge und vor allem die vielen Motorräder auf dieser gut asphaltierten Straße nicht ertragen zu müssen.

Der Weg am Hang war nicht schlecht, führte immer wieder steil hinauf und ließ uns die rauschende Melach nebendran hören und immer wieder sehen. Das Tal ist hier so breit, dass Wiesenwirtschaft betrieben werden kann – das gibt ein schönes Bild, die hohen Berge ringsum und die grünen Matten im Talgrund, dazu das Gebirgsflüsschen nebendran.

In Gries teilt sich das Tal. Nach Kühtai führt eine asphaltierte Straße und – nach Komoot – auch ein Nebenweg. Den nahmen wir. Wenige Kilometer von St Sigmund mussten wir allerdings feststellen, dass der Weg moorastig wurde, was das Fahren an Steigungen riskant macht. Und schließlich endete die Doppelspur und ging in einen treppenartigen Steig über – keine Chance für uns, die Räder dort hinauf zu bringen. Also kehrten wir um und nahmen fortan die Straße.

Sehr steile Anstiege waren hier zu nehmen, von 16 oder vielleicht sogar 20 % Steigung. Wir überholten mehrfach drei junge Frauen, die sich mit ihren Rennrädern hier hinauf quälten. Es waren in unserer Richtung kaum Radler unterwegs. Aus der Gegenrichtung sausten uns jedoch immer wieder Rennradler entgegen, die sicherlich mit 70 km/h an diesen Steilstrecken rasten. PKWs kamen an ihnen nicht vorbei.

Erstaunlicherweise wird diese beliebte Touristen- und Radsportstraße in etlichen längeren Segementen auch als Weidegrund genutzt. Mehrfach waren also Viehsperren im Asphalt zu überqueren, was die Rennraser auf der Gegenspur keineswegs zur Verlangsamung veranlasste.

Wir wurden von einer Eselgruppe beachtet, die sich von der Wiese auf die Straße bewegte. Eines dieser hübschen Tiere fand großes Interesse an meinem Vorderreifen … . Kühe querten gleichfalls gemächlich die Fahrbahn. Auf diese Hindernisse reagierten allerdings die Rennradler und fuhren langsam an den Kühen vorbei, wenn sie diese denn echtzeitig sahen … .

Die Dörfer hier im Tal des Zirnbachs nennen sich Bergsteigerdörfer. Es sind sehr kleine Siedlungen mit meist wenig bis keiner touristischen Infrastruktur. Das gilt auch für das einzig größere Dorf, Sankt Sigmund, das malerisch gelegen ist und mit dem hohen Kirchturm schon von weitem erkennbar ist.

Es gibt einige meist geradezu idyllisch gelegene Einzelhöfe, die Touristen aufnehmen. So z. B. der Forellenhof.

Die Straße steigt hier im oberen Teil des Zirnbachtals immer noch an und führt dabei durch die schon baumlose Region, denn hier werden fast 2000 m üNHN erreicht. Diese unbewaldeten und steilen Hänge bieten zweifache Risiken für den Verkehr auf der Straße im Tal: Steinmurren gehen ab und Lawinen können im Winter herunterkommen. So sind zwei Galeriestrecken erbaut worden, in denen das Überholen der Motorräder einen schwer erträglichen Krach macht. Wir sahen auch mal ein Schild, das eine Bitte dazu äußert: „Biker, fahrt leise!“

Schließlich konnten wir die ersten Liftanlagen sehen und damit war klar: Wir haben den höchsten Punkt dieser Tour erreicht, das Dorf Kühtai (35 Einwohner, aber massenhaft Touristen im Winter). Es soll der höchstgelegene Skiort in Österreich sein, hat diverse Liftanlagen, die zu den Talflanken hinaufführen, etliche Hotels und einige Restaurants, die im Sommer allerdings am Nachmittag meist schließen. Für Wanderer scheint dieser Ort weniger attraktiv zu sein.

Wir kehrten in den Kühtaier Dorfstadl ein, konnten auf der schattigen Terrasse sitzen und von uns von den Strapazen einer E-Bike-Pass-Tour ausruhen und den Kalorienbedarf mit Tiroler Spezialitäten ausgleichen. Insbesondere wurde Kaiserschmarrn geordert.

Es war schon fast 16 Uhr, als wir wieder aufbrachen. In Kühtai sind interessante Energiespeicher installiert worden. Der obere See wird über einen riesigen, mit Geröllsteinen befestigten Damm gegen den Ort abgesichert, was ein irritierend regelmäßiges Landschaftselement in die Hänge gebracht hat. Unterhalb von Kühtai liegt der zweite Speichersee. Beide Seen entwässern über eine Druckleitung zum Wasserkraftwerk weit unten am Inn.

Die Straße führt hinter Kühtai fast unausgesetzt bergab, mit erheblichem Gefälle und damit der ständigen Frage: Laufenlassen oder Dauerbremsen? Wir mussten uns für Letzteres entscheiden, aus mehreren Gründen. Der eine ist ein streng physikalischer: die Abfahrt verläuft in diversen Serpentinen, in denen alle Fahrzeuge langsam fahren, auch wir mit unseren fast heißen Scheibenbremsen, aber auch große Harley Davidson-Modelle mit martialisch aussehenden Reitern drosselten sofort ihre Geschwindigkeit, wenn Teile des stark geneigten Gefährts über den Asphalt schrappten. Der zweite ist die Einsicht in die geringe Bremskraft und Schutzwirkung unserer Bekleidung bei Stürzen … .

Eine kleine Verschnaufpause legten wir im Dorf Ochsengarten ein.

Hinter Ochsengarten liegen einige Dörfer hoch am Hang des Ötztales, in das nun die Straße hinabführt – mit beeindruckenden Blicken hinunter.

Wir waren doch erleichtert, als wir unten im Oetztal ankamen. Diese langen und schnellen Abfahrten sind sowohl als Aufmerksamkeitsleistung fordernd, aber auch als ständig geneigte und den Lenker sicher führende und dabei mit beiden Händen in kurzen Intervallen dauerhaft bremsende Körperhaltung sehr anstrengend.

Unsere Route im Tal folgte der Ötztaler Ache, einem wild dahin rauschenden Fluss, der sein Wasser dem gleichfalls wild dahin strömenden Inn übergibt. Dass das alles ohne größere Ausdehnungsflächen, also auch ohne Auen, in diesen engen Flussbetten (noch) möglich ist, erstaunte uns. Aber an etlichen Stellen sahen wir auch Baumaßnahmen zum Hochwasserschutz. Hoffentlich reichen diese … .

Vom Ötztaler Bahnhof aus nahmen wir den Regionalzug nach Innsbruck – und lehnten uns etwas müde in die Sitze. Immerhin: das waren 1200 Höhenmeter, fast durchweg alles zu Beginn der Tour als Anstieg geradelt. Und: keiner von uns musste den Akku nachladen – 625 Wh sind offensichtlich eine altersangemessene Resource, im Fall von Gotthard sogar eine noch etwas geringere Kapazität.

Viele andere Menschen können weitaus mehr. Ende August findet wieder der Ötztaler Radmarathon statt, für den dieses unser Training wohl nicht hinreichend ist: „Über 4.000 Rennradfahrer gehen am Sonntag, 31.8.2025, um 6:30 Uhr an den Start, um 227 Kilometer, 4 Alpenpässe (Kühtai, Brenner-, Jaufenpass und Timmelsjoch) und unglaubliche 5.500 Höhenmeter zu bewältigen. Die schnellsten werden etwas mehr als sieben Stunden benötigen.“

Sechster Tag der Innsbrucker Hochalmtouren, Montag, 21.07.2025: Innsbruck sowie Zillertal-Inntalradweg

Regen, viel und dauerhaft, war angesagt und kam schon morgens nieder. Und so entfiel unsere Höhenwanderung von der Bergstation Schlick 2000 in Fulpmes zur Hohen Burgstall. Stattdessen gab es ein geteiltes Programm: Dreie von uns erkundeten weiter die schöne Stadt Innsbruck Und ich folgte meiner Neugier auf das Zillertal, in das ein niedliches Bähnchen fährt und in dem es etliche Mountainbike-Touren gibt. Also hinein in den Regionalexpress nach Jenbach und dort Umstieg in die Zillertalbahn.

Die Schmalspurbahn wird sowohl touristisch stark genutzt als auch für den Holztransport. Fahrräder können kostenfrei mitgenommen werden. Die drei Waggons wurden von einer modernen Diesellok gezogen. Es sind auch Dieseltriebwagen im Einsatz – und als Sonderfahrten gibt es Dampflok-Bespannung.

Das Zillertal ist nach dem gleichnamigen Gebirgsfluss benannt, der bei Strass (Bahnhof: Jenbach) in den Inn mündet. Das relativ flache und breite sowie steigungsarme Tal hat eine Länge von ca. 40 km. Die bekanntesten Tourismusorte sind Fügen, Ried, Aschau, Zell und Ramsau.

Ich stieg in Zell am Ziller aus und fand eine sehr touristische Ortschaft vor. Von hier radele ich den Zillerradweg hinunter, der sehr schön durch die flussbegleitenden Wiesen geführt wird. An den Talhängen sind häufig kleine Ansiedlungen zu sehen, was die ansonsten anzutreffenden Fichten- bzw. Tannenforste angenehm unterbricht.

Es regnete leider ziemlich stark, so dass es nicht lohnte unterwegs zu fotografieren. In Fügen waren meine unteren Extremitäten dann so nass und ich so regengenervt, dass ich in ein Café ging, zum Trocknen und Aufwärmen.

Die am Radweg liegenden größere Ortschaften durchradelte ich, um mal zu schauen, wie dort die Infrastruktur ist. Mein Fazit: Für einen FeWo-Aufenthalt kommen nur die „großen“ Orte wie Fügen, Ried, Zell und Mayhofen in Betracht, denn nur dort gibt es Supermärkte.

Der Zillertalradweg ist sehr gut ausgebaut und verläuft meistens fern der extrem frequentierten Landstraße, immer auch mal parallel zu den Bahngleisen. Und so sieht man gelegentlich die roten Züge durch die Talwiesen fahren.

Radelt man die Ziller abwärts, fällt der Blick auch auf die das Talende wie eine Quermauer begrenzenden Gipfel des Karwendels. Der Radweg verschwenkt in einem weiten Bogen ins Inntal.

Der Zillerradweg führt direkt auf den Innradweg und meidet dabei das Städtchen Jenbach. Nun ging es noch ca. 45 km flussaufwärts nach Innsbruck, wobei das Gefälle des Inn ebenso wie das der Ziller recht gering ist.

Hinter Jenbach liegt Rotholz. Der Innradweg führt direkt an der Landwirtschaftlichen Landeslehranstalt Rotholz vorbei, die in einem veritablen Schloss untergebracht ist.

Am Radweg nach Innsbruck liegen die kleinen Städte Schwaz, Wattens und Hall, von denen insbesondere Hall sehenswert ist.

Schwaz bietet von weitem eine interessante Hangkulisse, ist aber insbesondere für die dort ansässige Firma Svarowski (KristallglasI bekannt. Ein geradzu niedliches Schloss gibt es auch. Es liegt direkt am Inn-Radweg und ist nur für die Gäste des darin und nebendran untergebrachten Nobelhotels zugänglich.

Der Innradweg verläuft auch in dieser Region nicht selten neben der Autobahn, wird aber meist durch Lärmschutzwände von deren Geräuschkulisse geschützt. Meist aber ist in diesem weiten Talabschnitt der Radweg durch die Feldmark geführt oder auch direkt am Fluss.

Bei sonnigem Wetter radelte ich die uferbegleitenden Radwege durch Innsbruck – eine grandiose Infrastruktur für Fußgänger und Radler. Von der Gegenseite des Inn hat man einen faszinierenden Blick auf die bunten Fassaden der direkt an den Fluss gebauten Häuserzeile Maria Hilf.